Montalbano sono! – La vera sfida traduttiva dei romanzi di Andrea Camilleri

- Linguisticamente Traduzioni

- 7 mar

- Tempo di lettura: 6 min

Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi storie e personaggi. L’invenzione più felice è stata quella di un commissario […]” - A. Camilleri

Lunedì 17 febbraio è andata in onda la trasmissione Ulisse: Il piacere della Scoperta: Speciale Il Commissario Montalbano condotto da Alberto Angela, paleontologo e divulgatore scientifico, che ci ha fatto viaggiare tra i paesaggi caldi e soleggiati dell’isola siciliana, ma in modo particolare nei luoghi dove l’autore Andrea Camilleri era solito a fare qualche passeggiata e dai quali ha iniziato a parlare di un commissario.

Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle il 6 settembre del 1925, è considerato uno degli autori contemporanei e importanti della letteratura in Italia. I primi romanzi sul Commissario Montalbano, pubblicati da Sellerio, sono stati un “fenomeno” nazionale.

L’apprezzamento dei suoi romanzi da parte dei lettori è dato dall’uso della lingua italiana standard immischiata con varietà dialettali e regionali. In questo articolo, però, vedremo e analizzeremo come il dialetto siculo rappresenta una vera sfida traduttiva in lingua straniera (se non quasi impossibile) per il traduttore.

Nei suoi romanzi Camilleri utilizza un ampio repertorio linguistico che va dall’italiano standard al dialetto siciliano passando per l’italiano regionale (varietà diatopica), l’italiano popolare (varietà diastratica) e l’uso di colloquialismi o termini propri del linguaggio burocratico (varietà diafasica). Queste varietà del repertorio contribuiscono a caratterizzare i vari personaggi e a renderli linguisticamente riconoscibili agli occhi del lettore. Inoltre, uno stesso personaggio può utilizzare il repertorio linguistico a seconda della situazione comunicativa o dell’interlocutore.

È il caso del commissario Montalbano, il protagonista principale del romanzo. Come possiamo vedere qualche esempio seguente, Montalbano si dirige dal collega Fazio, agente del commissariato, e si rivolge a quest'ultimo utilizzando forme del siciliano e dell'italiano regionale. Quando parla con Livia, la sua fidanzata di Genova, utilizza l'italiano standard introducendo alcuni dialettismi.

Fazio: “Combinato così lei alla conferenza non si può apprisintare”.

Montalbano: “Che pigliasti lezione da quelli dell’Antimafia?”Montalbano: “

Livia, scusami se t'interrompo. Ho poco tempo, anzi non ne ho per niente. Mi hai pigliato che già ero sulla porta, stavo uscendo”.

Livia: “Allora esci e buonanotte”.

Nel caso di Catarella l’autore attinge tanto all’italiano regionale quanto al popolare, creando un vero e proprio idioletto “catarelliano” che lo stesso Montalbano e i suoi colleghi definiscono “taliàno” come ad esempio:

…di pirsona pirsonalmente, a casa sò di lei, tutto calmezza e placitità, caustamente m’affacciai e confermato ne fui, parli col dottori per tilifono.

La traduzione dialettale e multilingua

I vari romanzi di Andrea Camilleri che raccontano le indagini di Salvo Montalbano hanno attirato l’attenzione a livello globale tant’è che li troviamo in lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco e così via. Ma una domanda sorge spontanea come si è riuscito a tradurre una lingua dialettale in lingua straniera? Quali sono state le scelte traduttive dei vari traduttori?

Per capire meglio e avere un panorama più chiaro, analizzeremo alcuni parti di romanzi dall’italiano-dialetto verso l’inglese e il francese. Iniziamo!

Il traduttore dei romanzi di Andrea Camilleri in lingua inglese è Stephen Sartarelli che traduce per la Pinguin. Ha tradotto molti scritti di autori italiani come Umberto Saba e Pier Paolo Pasolini e nel 2007 diventa traduttore ufficiale della serie romanzata del “Il Commissario Montalbano per il mercato editoriale britannico e americano. Grazie alle sue traduzioni, Camilleri è apprezzato a livello globale dai lettori. Adesso vediamo quali strategie e soluzioni ha adottato nella lingua inglese.

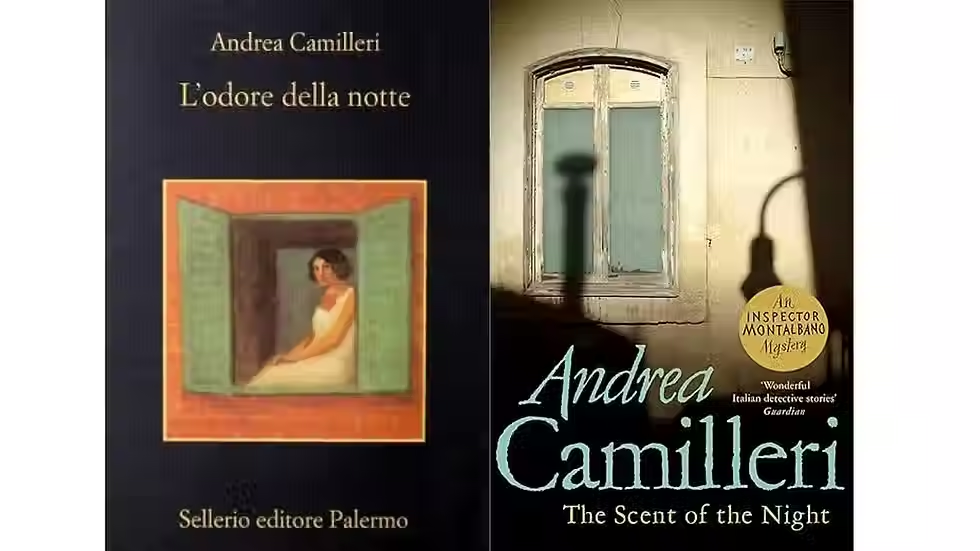

La traduzione attiva che analizzeremo è del romanzo “L’odore della notte”, 2001 (ing: The Scent of the Night), in particolare quando Catarella si rivolge a Montalbano:

C: “Maria santissima, dottori! Maria, chi grannissimo scanto che mi pigliai! Ancora attremo, dottori! Mi taliasse la mano. Lo vitti come attrema?”

M: “Lo vedo. Ma che fu?”

C: “Tilifonò il signori e Quistori di pirsona pirsonalmenti e mi spiò di vossia. Io ci arrisposi che vossia era momintaniamente asente e che appena che fosse stato d'arritorno ci l'avrebbi detto a lei che lui ci voliva parlari a lei. Ma lui, cioeni il signori e Quistori, mi spiò se c'era un superiori ingrato.”

M: “In grado, Catarè”.

C: “Quello che è, è, dottori, basta che ci si accapisce”

In lingua inglese è stato tradotto:

C: “Maria santissima, Chief! What a scare I got! I’m still shaking all over, Chief! Look at my hand. See it trembling, see it?”

M: “I see it. What happened?”

C: “The c’mishner called poissonally in poisson and axed for you. I tole ‘im you’s momentarily absint an’ a soon as you got back I’d a tell you he wants a talk t’you. But then he axed, the c’mishner did, to talk to the rankling officer.”

M: “The ranking officer, Cat”.

C: “Whatever is, is, Chief. All ‘at matters is we unnastand each other”

Come si può vedere il traduttore ha giocato molto sull’errata pronuncia di Catarella dell’espressione “ingrato” che nell’inglese storpiato del personaggio diventa “rankling, rimanendo fedele così alla pronuncia originale del poliziotto.

Un'altra scelta traduttiva è nell’espressione “di persona personalmenti” che significa di “voi stessi di persona”, nella versione inglese diventa “poissonnally in poisson”. Se vi state chiedendo il motivo di questa scelta è perché il traduttore ha trovato fedele la ripetizione del suono, indipendentemente dal fatto che poissonnally in poisson non abbia alcun senso per un lettore di lingua inglese, ma così da creare un doppio rimando; da un lato richiama l'espressione “in persona”, dall'altro il termine “veleno”.

Continuando nella lettura del dialogo, Sartelli nel testo di arrivo cerca di ricreare il ridondante linguaggio di Catarella con lo stesso suono dell’originale: “as in but then he axed, the c’mishner did” ovvero: “Ma lui, cioeni il signori e Quistori”.

Infine, possiamo notare che Montalbano si rivolge a Catarella con il diminutivo Cat, più vicino a una forma inglese, e non “Cataré”, tipico delle forme brevi dei sostantivi siciliani e il termine dottori è addomesticato e reso come chief, che è l'equivalente inglese.

E in lingua francese?

Per quanto riguarda la lingua francese il processo traduttivo è ancora più complicato. È vero che si dice che la lingua francese e la lingua italiana si somigliano in alcune espressioni standard e a quella dialettale, ma per quanto riguarda il “vigatese” (dialetto di fantasia di Camilleri), nonché ragusano, non è proprio così!

La traduttrice francese Dominique Vittoz dei romanzi di Andrea Camilleri sostiene, infatti, che: “la lingua paterna di Andrea Camilleri è una ricreazione personale della provincia di Agrigento”, poiché utilizza molte parole dialettali come fimmina, nivuro, anticchia o espressioni dialiettali come “gran camurria!” o verbi al passato prossimo come: “taliare,” “s’adduno’ ecc.

Sempre Secondo Dominique Vittoz, uno dei problemi fondamentali della traduzione dall'italiano al francese è la differenza di elasticità tra le due lingue. Tradurre Camilleri è una questione di combinazione di due eccessi: l'italiano geneticamente modificato e particolarmente inventivo dell’autore come lingua di partenza e il francese molto rigido come lingua di arrivo.

Questa lingua-dialettale porta il traduttore a esplorare i limiti di elasticità della sua lingua, ma ritiene che questo debba essere fatto rispettando il “genio della lingua”, per evitare un'inventiva arbitraria che rischia di creare quello che si chiama un “idioletto/dialetto narcisistico” Un esempio possiamo analizzarlo tramite il libro “La forma dell’Acqua”- 1994 (FR. La forme de L'eau), nei primi capitoli quando due raccogli immondizia trovano il cadavere di Luparello:

“Io a quello non gli telefono, mi scanto, non lo conosco.” […] Si taliarono, perplessi. A Rizzo era come se gli avessero contato di avere trovato un tale catafero, di cui non sapevano il nome. “E che minchia, era amico suo, no?” sbottò Saro. “E che ne sappiamo? Capace che negli ultimi tempi si erano sciarriati” si consolò Pino.

In lingua francese è stato tradotto:

“Moi, à celui-là, je lui telephone pas, ça me fout la trouille, je le connais pas” […] Ils échangèrent un regard perplexe. Rizzo, on aurait dit que le mort dont ils venaient de lui parler, c’était un macchabée quelconque, un inconnu. “Et merde alors, c’était son ami, non?” lança Saro. “Et qu’est-ce qu’on en sait ? Si ça se trouve, ces derniers temps, ils s’étaient engueulés” se consola Pino.

Leggendo questo dialogo, notiamo si è cercato di riprodurre delle variazioni linguistiche presenti nel testo italiano. Tuttavia, le parole e le espressioni tradotte in francese con fout la trouille, macchabée, engueulés, si ça se trouve non sono tanto tratte dal dialetto, quanto piuttosto da forme di linguaggio colloquiale: sono caratteristiche di un linguaggio molto informale usato quando si parla.

Il risultato è che queste espressioni sono probabilmente note al lettore medio francese in quanto si trovano facilmente in un dizionario di lingua francese, mentre le parole siciliane come: mi scanto, catafero e sciarriati non si trovano in un dizionario italiano, e l'effetto non è quindi lo stesso poiché meno persone avrebbero accesso a un dialetto regionale che a una forma colloquiale accettata in lingua francese.

In conclusione, abbiamo constatato che tradurre il vigatese-ragusano di Andrea Camilleri in lingua straniera rappresenta senza dubbio un compito difficile. Ma la lingua è solo uno dei problemi che il traduttore deve affrontare. Come osserva Sartarelli, il traduttore deve tenere conto del fatto che il testo è ambientato in Sicilia; ciò significa fare i conti con le abitudini bizzarre dei suoi abitanti, con la “dietrologia” della politica e della burocrazia e con l'esotismo che le storie raccontate da Camilleri trasmettono.

Articolo a cura di Giulia Ilse

Linguisticamente

Comments